提到 “处理情绪”,很多人第一反应是 “要忍住”“别生气”“赶紧忘”,但越这样做,越容易被情绪牵着走 —— 其实不是你 “不会管理情绪”,是你对情绪的认知,从一开始就偏了。今天分享 3 个情绪处理的 “反常识真相”,搞懂这些,才能真正和情绪 “和平共处”。

【真相一】“忍不住发火” 不是 “自制力差”,是身体的 “激素应急反应”

很多人发完火会自责:“我怎么又没忍住?太没自制力了!” 但其实,“忍不住” 的背后,是大脑的 “本能保护机制” 在快速启动。

当你遇到委屈、被指责等 “威胁信号” 时,大脑的 “边缘系统”(负责情绪的核心区域)会比 “理性脑”(负责思考的前额叶皮层)快 0.3 秒做出反应 —— 它会立刻给肾上腺发指令,分泌肾上腺素和皮质醇。前者会让你瞬间心跳加速、肌肉紧绷,产生 “想反击、想发泄” 的生理冲动;后者会让你持续处于 “警惕状态”,哪怕想忍,身体也会不自觉地 “发紧”。

这不是 “你没自制力”,是人类进化了几十万年的 “生存本能”—— 原始人靠这两种激素快速应对野兽、保护自己,只是到了现代,它变成了应对 “人际冲突” 的反应。所以下次忍不住发火,别骂自己,先告诉自己:“是激素在帮我‘应急’,等几分钟就好。”

【真相二】“越想忘的事越会想” 不是 “记性太好”是 “压制反而强化记忆”

“别想那件让你难过的事”“赶紧把它忘了”—— 这种 “强行压制” 的想法,反而会让回忆更频繁地冒出来,这在心理学上叫 “白熊效应”。

原因很简单:大脑处理 “禁忌想法” 时,会启动两个 “并行系统”。一个是 “监控系统”,负责检查 “你有没有想那件事”,比如你告诉自己 “别想被同事误解的事”,这个系统就会反复扫描你的大脑:“现在想了吗?有没有浮现当时的画面?” 而 “扫描” 的过程,本身就是在 “激活回忆”,相当于你每检查一次,就把这件事在脑子里 “刻深一点”。

另一个是 “转移系统”,负责 “找别的事分散注意力”,但这个系统需要消耗大量意志力 —— 比如你强行用 “看手机” 转移注意力,几分钟后意志力疲劳了,“监控系统” 还在工作,回忆就会 “报复性反弹”,甚至比之前更清晰。

所以,别再跟自己说 “赶紧忘” 了。正确的做法是 “接纳它的存在”:当回忆冒出来时,不用焦虑,轻轻告诉自己 “哦,我又想起这件事了,没关系”,然后自然地去做手边的事(比如倒水、整理文件)—— 不给 “监控系统” 过度关注的机会,回忆反而会慢慢淡化。

【真相三】“情绪反复出现” 不是 “跟自己过不去”,是 “情绪在提醒你‘没处理完”

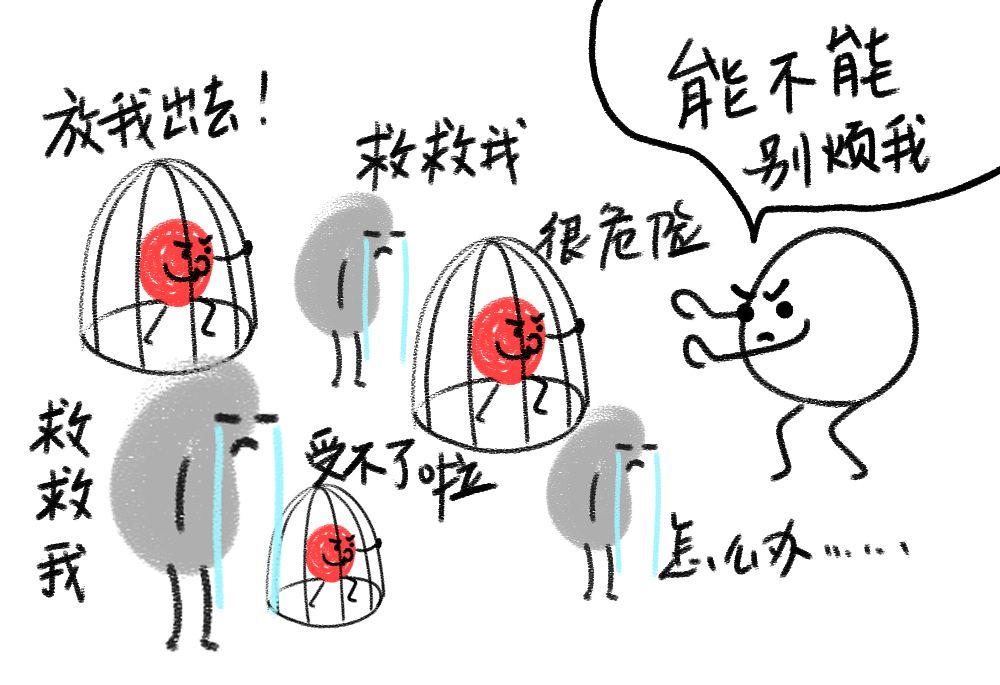

很多人会困惑:“那件事都过去一周了,怎么我还是会想起,还是会难过?” 其实,情绪反复出现,不是 “你揪着不放”,是这件事里的 “未完成情绪”,还没得到妥善处理。

比如你被领导冤枉后,没来得及解释,也没人听你说委屈;或者你付出很多却没被认可,心里的 “不甘心” 一直没说出口 —— 这些没被释放、没被看见的情绪,会像 “未完成的任务” 一样,留在你的 “心理清单” 里。大脑会通过 “反复回忆”,不断提醒你:“这件事的情绪还没处理,你需要好好面对它。”

这种 “反复” 不是 “折磨”,而是情绪在帮你:一方面,它让你记得 “下次遇到类似情况,要及时表达自己的感受”(比如被冤枉时,冷静说 “我想解释一下当时的情况”);另一方面,它在等你 “给情绪一个出口”—— 哪怕只是找朋友吐槽一句 “当时我真的很委屈”,或者写在日记里,情绪得到了 “安放”,反复出现的频率也会立刻降低。

最后想强调:情绪从来不是 “敌人”,不是用来 “忍”“压”“忘” 的。它是身体给你的 “信号”—— 发火是提醒你 “边界被侵犯”,难过是告诉你 “这件事对你重要”,反复回忆是帮你 “避免再受伤”。正确处理情绪的第一步,不是 “控制它”,而是 “理解它”“排解它”:知道它为什么来、它在提醒你什么,才能真正做到 “不被情绪牵着走”,守住自己的心理健康。

燕郊辅仁医院心理咨询范畴 情绪问题:如焦虑、抑郁、恐惧、愤怒等情绪的调节与管理 人际关系:包括同学关系,亲子关系、亲密关系、职场人际关系等冲突的处理 自我认知:自卑、自我怀疑、对生命价值无感受、社交无额能力等自我探索议题 压力应对:学业压力、工作压力、生活变故(如离婚、失业)产后抑郁等带来的心理困扰 行为问题:强迫、成瘾(手机,酒精,药物)、偏执、敌对、自残等行为的改善 发展性议题:职业规划、厌学、早恋、更年期心理调节、性取向等 |

|---|